東日本大震災から1年 アデレードからのボランテイアと被災地の復興

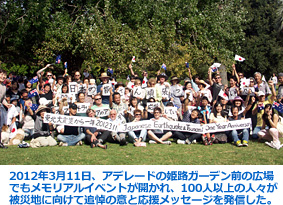

2011年3月11日、大地震と大津波による未曾有の自然災害、そして原発による人災に見舞われた日本。Pray for Japan ― 世界中から日本の被災地への関心と支援が寄せられ、アデレードからも義援金による支援に加え、ボランティアとして自ら現地に入って支援活動を行った人もいる。「心はひとつ」。震災を通じて生まれたアデレードと日本の新たな絆は、これからも続く復興への長い道のりを越えていく。

ポール・ビルニーさんが被災地を最初に訪れたのは震災からまだ1ヵ月も経たない2011年4月初め。自身がCEOを務めるアデレードの法律事務所Cowell Clarkeを後にし、ピースボート*のボランティグループの一員として東京に集結、その後今回の災害でも被害の大きかった宮城県石巻市に向かった。ポールさんはそれまで日本に一度も行ったことも、日本とのつながりがあったわけでもない。日本で現実に起きている悲惨な状況をテレビで見て「何か手助けをしなくてはいけない」、そう思ったという。

ポール・ビルニーさんが被災地を最初に訪れたのは震災からまだ1ヵ月も経たない2011年4月初め。自身がCEOを務めるアデレードの法律事務所Cowell Clarkeを後にし、ピースボート*のボランティグループの一員として東京に集結、その後今回の災害でも被害の大きかった宮城県石巻市に向かった。ポールさんはそれまで日本に一度も行ったことも、日本とのつながりがあったわけでもない。日本で現実に起きている悲惨な状況をテレビで見て「何か手助けをしなくてはいけない」、そう思ったという。

ポールさんが所属したチームは外国人ばかり15人のメンバーだったが、彼以外のメンバーは日本在住の人達で、日本語が全くできず、海外から駆け付けたボランティアはポールさんだけだった。現地での主な活動は瓦礫や泥などの撤去。子ども用の小さいスコップを持って「僕も一緒にやる」と手伝ってくれた地元の少年、外国人を初めて見たという少女、「外国から助けにきてくれてありがとう」と言いながら手を握って涙を流してくれる男性、そしてすべて流された自分の土地がポールさんたちの手で整地される様子を毎日見にきて「ありがとう」と声をかけてくれるおばあちゃんと家族を失くしたその息子さんは、ポールさんが持参したコアラとカンガルーの小さなおみやげも喜んでくれた。

言葉の壁を超え、一番辛い被災地の人達に逆に力をもらいながらのボランティア活動だった。

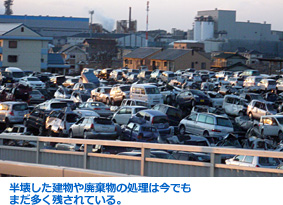

ポールさんは最初のボランティア活動後、8月にも活動に参加、さらに2012年1月には3回目の活動のため、真夏のアデレードから氷点下の石巻に戻った。そしてそのとき一番驚いたのは海岸線の地盤が沈下していること。いくら瓦礫の撤去が進んでも、こうした地盤が下がってしまった地域は津波危険区域に指定され、花や野菜などが植えられた緑地公園となることが決まっている。つまりこれまで何世代にも亘って住んできた土地に再び暮らすことはできない。石巻の漁村も例外ではない。そして震災で亡くなった人々、親類を頼って全く違う地域に引っ越していった人々。震災から時間は経過し、徐々に復興は始まっているが、いま現場の問題を複雑にしているのは、こうした"コミュニティの断絶"だという。

ポールさんは最初のボランティア活動後、8月にも活動に参加、さらに2012年1月には3回目の活動のため、真夏のアデレードから氷点下の石巻に戻った。そしてそのとき一番驚いたのは海岸線の地盤が沈下していること。いくら瓦礫の撤去が進んでも、こうした地盤が下がってしまった地域は津波危険区域に指定され、花や野菜などが植えられた緑地公園となることが決まっている。つまりこれまで何世代にも亘って住んできた土地に再び暮らすことはできない。石巻の漁村も例外ではない。そして震災で亡くなった人々、親類を頼って全く違う地域に引っ越していった人々。震災から時間は経過し、徐々に復興は始まっているが、いま現場の問題を複雑にしているのは、こうした"コミュニティの断絶"だという。

ポールさんはアデレードに戻ってからも学校の子どもたち、メディア、そして政治家たちにも自分の経験を通した日本の生の姿を発信し続けながら、募金活動を通じた被災地支援を行っている。

フリンダース大学卒業後、環境科学者としてアデレード市内のコンサルティング会社に勤務していた加藤恵美さんも2011年3月11日の夜、アデレードでニュースに釘付けになった。「海外にいる日本人として何もできないことがこれほど辛いなんて」。被災地の復興に携わることを決心した恵美さんは3ヵ月後の6月、仙台市、東松山市、石巻市で3週間のボランティア活動に参加した。そして、「この光景を見た後でアデレードに戻ってこれまでと同じような生活を続けることはできない。環境科学者として自分の持つスキルを少しでも役立たせたい」と、2011年9月からは宮城県に居を移し、現在は仙台市にある会堂を失った教会の復興手伝い、仮設住宅での移動カフェ、イベントの手伝いなどを通じた復興支援活動に携わっている。喫茶店を借りて礼拝を行っているその教会は、平日にカフェとして営業した利益を仮設住宅での移動カフェに使っている。外部からの支援が減って行く中で、地元から地元への自立した支援の形を継続して行くことが目標だ。

フリンダース大学卒業後、環境科学者としてアデレード市内のコンサルティング会社に勤務していた加藤恵美さんも2011年3月11日の夜、アデレードでニュースに釘付けになった。「海外にいる日本人として何もできないことがこれほど辛いなんて」。被災地の復興に携わることを決心した恵美さんは3ヵ月後の6月、仙台市、東松山市、石巻市で3週間のボランティア活動に参加した。そして、「この光景を見た後でアデレードに戻ってこれまでと同じような生活を続けることはできない。環境科学者として自分の持つスキルを少しでも役立たせたい」と、2011年9月からは宮城県に居を移し、現在は仙台市にある会堂を失った教会の復興手伝い、仮設住宅での移動カフェ、イベントの手伝いなどを通じた復興支援活動に携わっている。喫茶店を借りて礼拝を行っているその教会は、平日にカフェとして営業した利益を仮設住宅での移動カフェに使っている。外部からの支援が減って行く中で、地元から地元への自立した支援の形を継続して行くことが目標だ。

恵美さんは当初は地元の人に何を言っていいのか全くわからなかったというが、移動カフェで仮設住宅に通うようになり、名前を覚え合い、仙台弁も教えてもらいながら次第に現地の人たちとの関係が築かれてきたという。「励ましになるようなことを言えたことはないし、本当にただそこにいて話を聞いて一緒に悲しんだり笑ったりするだけですけど、最近はそれでいいのだと思い始めています」。

恵美さんは当初は地元の人に何を言っていいのか全くわからなかったというが、移動カフェで仮設住宅に通うようになり、名前を覚え合い、仙台弁も教えてもらいながら次第に現地の人たちとの関係が築かれてきたという。「励ましになるようなことを言えたことはないし、本当にただそこにいて話を聞いて一緒に悲しんだり笑ったりするだけですけど、最近はそれでいいのだと思い始めています」。

いまだに土台しか残っていない住宅街、まばらな松林、ひしゃげた車が何百台も積み上げてある空き地、歪んだガードレール。津波の被害をまだ生々しく残す場所で、崩れたブロック塀でけんけん遊びをしたり、立ち入り禁止のロープで縄跳びをしながら家に帰る子どもたちの姿。2011年3月11日を境に風景が一変し、それが今は日常となった。でもまた春がめぐり、「去年は何もできなかったけど今年は何を植えようか」と楽しそうに話す仮設住宅の人々。特に区切りというわけではなく、1年という時の流れの中で被災地は緩やかに立ち直り始めている。

十字架の塔しか残らなかったシーサイドバイブルチャペル。恵美さんが現在関わるその教会は津波危険区域に指定され、同じ土地に建て直すことはできなくなった。周辺の住宅も同様で今はその地域丸ごと、数カ所の仮設住宅に別れて生活している。しかし、ばらばらになったかのように見える地域でも、そこにいる人たちの間では以前にも増した強いつながりが生まれているという。

十字架の塔しか残らなかったシーサイドバイブルチャペル。恵美さんが現在関わるその教会は津波危険区域に指定され、同じ土地に建て直すことはできなくなった。周辺の住宅も同様で今はその地域丸ごと、数カ所の仮設住宅に別れて生活している。しかし、ばらばらになったかのように見える地域でも、そこにいる人たちの間では以前にも増した強いつながりが生まれているという。

元の町を再建できない地域にとっては、元に戻ることが復興ではない。亡くなった方は戻らない。失った町並みは同じ場所に建て直すことさえできない。「でも、だからこそまた、この人たちと一緒に住み続けたい、そう思うのが、ここの方々の復興なのかなと思います」。被災地に根差して生活する加藤さんはそう実感している。

「被災者、支援者の関係ではなく、友人として寄り添っていきたい。助けになるなら、喜んで助けを提供したい。でも、何もできなくても顔が見たい、一緒に笑いたい」。

「被災者、支援者の関係ではなく、友人として寄り添っていきたい。助けになるなら、喜んで助けを提供したい。でも、何もできなくても顔が見たい、一緒に笑いたい」。

震災をきっかけとして始まった加藤さんの新しい生活はこれからも続いて行く。

Fundraising

Big Bento Lunch encourages everyone to get together for a Japanese-style lunch and collect donations. Big Bento Lunch is proudly supported by JETAA (Japan Exchange & Teaching Programme Alumni Association) in South Australia, Victoria and Tasmania. All you need to do is register at

http://www.bigbentolunch.jetaa.org.au/

DAD Inc (The Disabled & Disadvantaged Children's Association Inc) is dedicated to serve the welfare of poor, marginalized and disabled children in Australia and around the world. The Japan Tsunami Project sits under the DAD Inc umbrella and is assisting specifically with the aftermath, cleanup and on-going support to those affected.

https://makingadifference.gofundraise.com.au/payments/donate/page/121423

編集:2012年3月